こんにちは、ラベンダーです。

戦後80年。

先の悲惨な大戦の経験。

体験者の話を伝える機会が失われようとしています。

悲劇を繰り返さないためにも戦争体験を語り継ぎは必要だと思います。

ただ、いろいろ私自身、知らないことが多すぎるので、

今回、素直に勉強しようと思いまして、記事を書きました。

なお、太平洋戦争の概要は、以下の記事で簡単にまとめられています。

<太平洋戦争の簡単な概説記事>

真珠湾攻撃から敗戦までを時系列に沿って概説してる記事。

大手メディアの戦後80年特集記事

読売新聞の戦争特集。

朝日新聞の戦争特集。

記事の数が膨大。

毎日新聞の戦後80年特集。

産経新聞の戦後80年特集。

言うまでもなく、右寄りです。

ヤフージャパンの戦争特集。

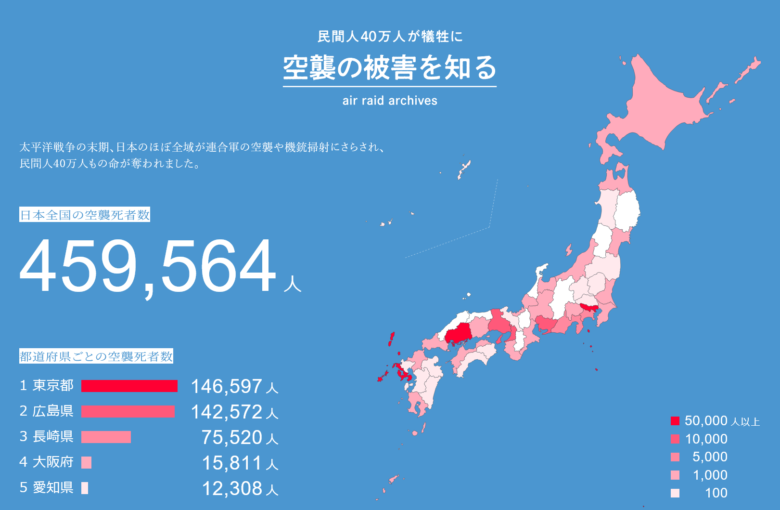

空襲と戦災

空襲については、ヤフージャパンの戦争特集で、都道府県別に空襲の記録がまとめられてます。

なお、国内各都市の戦災状況は、以下のリンク先で総務省が公表してます。

当時の状況が非常に詳しく記録されておりますので、お住まいの市町村が、当時、どういう状況だったかを知っていただくには、とても良い資料だと思います。

各地の戦争に関する施設

日本各地にある戦争と平和に関する代表的な施設をご紹介。

今日(8月14日)は時間の関係で調べきれず、全都道府県の施設紹介ができませんが、随時、追加していきたいと思います。

重要施設

.png)

昭和館は、昭和の時代に国民が経験した戦争の記憶を継承し、またその時代の国民生活に係る歴史的資料・情報を収集、保存、展示し、その労苦を次世代へ伝える国立の施設です。

(同館ホームページより)(太字等はラベンダーによる)

(住所)東京都千代田区九段南1丁目6−1

しょうけい館(戦傷病者史料館)は、厚生労働省が戦傷病者等の援護施策の一環として、戦傷病者等が体験した戦中・戦後の労苦を後世に語り継ぐ施設として平成18年3月に開館した国の施設です。

常設展示室では、戦地で受傷した時、身につけていた実物や、医療・更生などの様々な資料、写真、映像、体験記などで構成し、ある兵士の足跡を辿る形で、入営から戦場での受傷、戦地医療、内地での療養、社会復帰、そして現在まで、その折々に体験された戦傷病者の労苦をお伝えしております。

図書室では、戦傷病者の体験記・回想録や援護施策関係、医療・衛生史関係などの図書・文献資料を自由に閲覧いただけます。

その他、戦傷病者の証言を映像で視聴できるシアターなどの施設もあり、戦傷病者の労苦を聴くことができます。

(同館ホームページより)(太字等はラベンダーによる)

(住所)東京都千代田区九段北1-11-5 グリーンオーク九段2階

平和祈念展示資料館は、さきの大戦における、兵士、戦後強制抑留及び海外からの引揚げの関係者の労苦に関する資料の常設展示を行い、国民のみなさまに理解を深めていただくために、平成12年11月に開館いたしました。

開館以来、戦争体験のない世代にもわかりやすい展示を行うとともに、館外活動やインターネットなどを通して、全国の幅広い年齢層に関係者の労苦を伝えるための業務に取り組んでおります。

当時の体験者が年々少なくなっていく中、貴重な資料を次の世代へと確実に引き継ぎ、関係者の労苦について深く知る機会を提供してまいります。

(同館ホームページより)

(住所)東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル33階

広島平和記念資料館は、被爆者の遺品や被爆の惨状を示す写真や資料を収集・展示するととともに、広島の被爆前後の歩みや核時代の状況などについて紹介しています。

(同館ホームページより)

(住所)広島市中区中島町1-2

国立広島原爆死没者追悼平和祈念館は、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(平成6年法律第117号)に基づき、国として、原爆死没者の尊い犠牲を銘記し、恒久の平和を祈念するとともに、原爆の惨禍に関する全世界の人々の理解を深め、被爆体験を後代に継承することを目的として、被爆地である広島に設置された施設です。

https://www.hiro-tsuitokinenkan.go.jp

(同館ホームページより)

(住所)広島市中区中島町1−6

国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第41条の規定に基づき、国として、原子爆弾による多くの死没者の犠牲を銘記し、恒久の平和を祈念するための施設として、被爆地である長崎市と広島市に設置されました。

https://www.peace-nagasaki.go.jp

(同館ホームページより)

(住所)長崎市平野町7番8号

長崎原爆資料館. 被爆の惨状をはじめ、原爆が投下されるに至った経過、および核兵器開発の歴史、平和希求などストーリー性のある展示を行っています。

(同館ホームページより)

(住所)長崎市平野町7番8号

この知覧特攻平和会館は、第二次世界大戦末期の沖縄戦において特攻という人類史上類のない作戦で、爆装した飛行機もろとも敵艦に体当たり攻撃をした陸軍特別攻撃隊員の遺品や関係資料を展示しています。

私たちは、特攻隊員や各地の戦場で戦死された多くの特攻隊員のご遺徳を静かに回顧しながら、再び戦闘機に爆弾を装着し敵の艦船に体当たりをするという命の尊さ・尊厳を無視した戦法は絶対とってはならない、また、このような悲劇を生み出す戦争も起こしてはならないという情念で、貴重な遺品や資料をご遺族の方々のご理解ご協力と、関係者の方々のご尽力によって展示しています。

特攻隊員達が二度と帰ることのない「必死」の出撃に臨んで念じたことは、再びこの国に平和と繁栄が甦ることであったろうと思います。

この地が出撃基地であったことから、特攻戦死された隊員の当時の真の姿、遺品、記録を後世に残し、恒久の平和を祈念することが基地住民の責務であろうと信じ、ここに知覧特攻平和会館を建設した次第であります。

(同館ホームページより)

(住所)鹿児島県南九州市知覧町郡17881番地

平和祈念公園は本島南部の「沖縄戦終焉の地」糸満市摩文仁の丘陵を南に望み、南東側に険しく美しい海岸線を眺望できる台地にあります。

公園整備は琉球政府時代に着手、復帰後昭和47年から都市公園として本格的な整備を進めています。

公園内には沖縄戦の写真や遺品などを展示した平和祈念資料館、沖縄戦で亡くなられたすべての人々の氏名を刻んだ「平和の礎」、戦没者の鎮魂と永遠の平和を祈る「平和祈念像」、そして摩文仁の丘の上には国立沖縄戦没者墓苑や府県、団体の慰霊塔が50基建立されています。国内外の観光客をはじめ、慰霊団、修学旅行生等が多く訪れる聖地であり、観光の要所ともなっております。

(同館ホームページより)

(住所)沖縄県糸満市字摩文仁444番地

北海道・東北地方

<北海道>

札幌市白石区の平和通りの奥まったところに北海道ノーモア・ヒバクシャ会館が建っている。JR千歳線の平和駅を降りて長い跨線橋を渡り切ったところに位置している。平和通りといい平和駅といい、地名に地域住民の願いが込められている。そこに新しくノーモア・ヒバクシャ会館が加わった。

(同館ホームページより)

(住所)札幌市白石区平和通17丁目北6-7

<宮城県>

仙台市戦災復興記念館は、仙台空襲と復興事業の記録を保存し、仙台市の今日の発展の蔭にあった戦災と復興の全容を後世に伝えるとともに、あの悲劇を二度と繰り返さないための平和の殿堂としていくものです。

https://www.hm-sendai.jp/sisetu/sensai/index.html

(同館ホームページより)

(住所)仙台市青葉区大町2-12-1

<青森県>

平成元年三月、青森市議会定例会において、「平和都市宣言に関する決議」が採択されたことを受けて、青森市は、平成二年、本市の空襲記念日に当る七月二十八日、市民の生活の安全と平和を守るとともに、世界の恒久平和実現への願いを込めて「平和都市」を宣言しました。

青森空襲を記録する会では、青森市の平和都市宣言を受けて、資料の大半を青森市に寄贈すると共に、市と空襲資料展を協同開催、青森市中央市民センター内に青森空襲資料常設展示室を設置、現在多くの人々に利用されています。

https://aomorikuusyuu-kiroku.org/2024222tennzisitu

(ホームページより)

(住所)青森市松原一丁目6‐15 青森市中央市民センター内

<岩手県>

特定非営利活動法人太平洋戦史館は、平和のための資料館です。

忘るまじ

語り継ごう次の世代へ

そしてプラスの国際交流をこの3つの柱をもとに、太平洋戦争の激戦地、西部ニューギニア方面(インドネシア共和国パプア州及び西パプア州)で、今も残されたままの兵士たちの遺骸捜索活動を続けています。

(中略)

戦史館の活動や展示を知ることで、70数年前の戦争と今が繋がっているのを、理解してほしい。それが、戦史館の願いです。

(同館ホームページより)

(住所)岩手県奥州市衣川陣場下41

北上平和記念展示館は、藤根地区交流センターに隣接する藤根生活センター内に開設され、平成14年の開館以降、多くの入館者がありました。同館には戦時中、同地区で長く教師を務めた故高橋峯次郎さんに戦地の教え子から寄せられた軍事郵便や銃、衣服、教科書など戦時資料約400点が展示されています。

(中略)

心のささえ故郷通信「眞友」高橋峯次郎さんは戦時中(日中、太平洋戦争)、戦地の教え子たちを励ますため故郷通信「眞友」を送り続けました。返信として高橋さんに届いた軍事郵便は7,000通にも上っています。田畑の作柄を心配する気持ち、戦況や友の戦死報告、特攻隊員として出撃を待つ気持ちなど内容はさまざまです。

なぜ、岩手の一農村、一教師のもとに農民兵士からこれだけたくさんの軍事郵便が届いたのか。 若き農民兵士が厳しい戦地で過ごした青春時代、彼らの生の声を聞いて下さい。

https://kitakami-fujine.com/museum/

(同館ホームページより)

(住所)岩手県北上市和賀町藤根14地割147番地3

<山形県>

山形県唯一の単館戦争資料館。戦後70年を節目に、2015年8月2日に開館。8畳一間の空間に約50点の資料を展示。8畳でも資料館は出来るんです!

戦後70年は従軍者、銃後経験者が平均寿命を超え、話が聞けなくなる節目の重要な時期でした。

米沢市(旧窪田村)出身兵士の記録、第2次上海事変写真、特高警察講義要項、軍事郵便(飯豊町添川)などの資料を展示しています。

https://noubunken.com/facility/war-museum/

(同館ホームページより)

(住所)山形県米沢市六郷町西藤泉71-32

<福島県>

アウシュヴィッツは、第二次世界大戦時にナチス・ドイツが占領地ポーランドに建設した最大規模の強制収容所です。

150万人の尊い命が奪われた同収容所跡は、広島の原爆ドームと同様に『人類が二度と繰り返してはならない20世紀の負の遺産』として、ユネスコ世界遺産に登録され、ポーランド政府が国立博物館として保存しています。

アウシュヴィッツ平和博物館では、同国立博物館から借り受けた犠牲者の遺品・資料や記録写真、当館所蔵のアンネフランク関連写真・資料等の展示を行っています。

(同館ホームページより)

(住所)福島県白河市白坂三輪台245

関東地方

<東京都>

アジア太平洋戦争の末期、1945年3月10日。アメリカ軍の無差別爆撃によって東京の下町一帯は焼け野原になり、約10万人もの人びとが命を奪われました。この「東京大空襲」をはじめ、戦争中、東京は100回以上の空襲を受け、多くの人が家財を焼かれ、傷つき、親しい人を亡くし、命を失いました。その多くは、武器をもって戦っていたわけでなく、戦時下の日常生活を懸命に生きていた民間人―女性、子ども、高齢者などでした。

戦争中に多くの一般市民が被害を受けた出来事としては、広島や長崎への原爆投下、沖縄戦などがよく知られていますが、東京の空襲のことはどこまで知られているでしょうか。東京の空襲を専門に扱っている公立の博物館は今のところありません。

なぜ東京は空襲を受けたのか、なぜこれほど大きな被害が出たのか、空襲のなかでどういう人びとがどのような体験をしたのか、空襲はどのような傷跡・影響をのこし、そのなかで人びとはどのように生きていったのか、日本社会はその歴史や経験にどのように向き合ってきたのか。センターを通じてそれらのことをまず知ってもらい、さらに、もっと多くの人に伝えるきっかけにしてほしい。この、「知らないなら学ぼう、知っているなら伝えよう」ということが、2002年の開館以来、民立民営の施設として東京の空襲を伝え続けてきたセンターの目標のひとつです。

(同館ホームページより)

(住所)東京都江東区北砂1丁目5−4

「わだつみの悲劇を繰り返さない」誓いを後世に伝えていく施設として、アジア・太平洋戦争における日本の戦没学生を中心に、彼我あらゆる戦争犠牲者に関する資料(遺稿・遺品などの原資料、活字・映像資料その他)を広く収集して展示しています。

https://www.wadatsuminokoe.org/

(同館ホームページより)

(住所)東京都文京区本郷5-29-13 赤門アビタシオン1階

<神奈川県>

かながわ平和祈念館(神奈川県戦没者慰霊堂附属会館の愛称)は、戦後50年の節目にあたる平成7年に従来の附属会館を建て替え、戦争体験を風化させず次世代に伝えるとともに広く県民に親しまれる施設として整備されたものです。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r6w/cnt/f154/p2927.html

(神奈川県ホームページより)

(住所)横浜市港南区大久保1-8-10

<埼玉県>

第二次世界大戦が終結してから今年で80年となり、人々の記憶の中から大戦の惨禍が忘れ去られようとしています。

当館は、風化しつつある戦争の体験を次の世代に引き継ぎ、県民に戦争の悲惨さと平和の尊さを伝えることにより、平和に対する意識の高揚を図り、平和な社会の発展に寄与することを目的に、平成5年8月に開館いたしました。

常設展示や企画展示はもとより、戦争体験者証言ビデオや、戦争・平和を題材としたアニメの上映など、様々な普及事業を実施しています。

https://www.saitama-peacemuseum.com

(同館ホームページより)

(住所)東松山市岩殿241-113

桶川飛行学校平和祈念館は、当時の熊谷陸軍飛行学校桶川分教場の建物を活用し、平和を発信し、平和を尊重する社会の実現、及び地域の振興に寄与するための施設として、2020年(令和2年)8月4日に開館しました。

熊谷陸軍飛行学校桶川分教場は、1935年(昭和10年)に現在の熊谷市に開校した熊谷陸軍飛行学校の分校として1937年(昭和12年)に設置されました。各地から集まった生徒はここで寝食をともにしながら、陸軍航空兵になるための飛行機の操縦教育を受け、その後戦地へ向かいました。

戦後、桶川分教場の建物は、引揚げ者のための市営住宅「若宮寮」として使用されました。2016年(平成28年)には、守衛棟、車庫棟、兵舎棟、便所棟、弾薬庫の5棟が市の文化財に指定され、2018年(平成30年)から2020年(令和2年)にかけて、これらの建物について復原整備工事を実施しました。

(桶川市ホームページより)

(住所)桶川市大字川田谷2335番地の16

<茨城県>

水戸市の空襲による被災状況、戦時中の市民の生活などについて、当時の資料や写真パネルを用いて展示しています。

平和記念館では、戦時中の品々や、戦災体験を基に描かれた絵画など約100点を展示しています。

https://www.city.mito.lg.jp/site/heiwa/4359.html

(水戸市ホームページより)

(住所)東松山市岩殿241-113

<群馬県>

昭和20年8月5日に起きた前橋空襲の実情と復興の歩み、平和を希求する市民の思いを風化させず後世へ継承するため、「前橋空襲と復興資料館」が開館となりました。

https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/bunkasupotsukanko/bunkakokusai/shisetsu/2/44258.html

(前橋市ホームページより)

(住所)前橋市南町三丁目62番地1 昌賢学園まえばしホール(前橋市民文化会館)2階

<栃木県>

戦争博物館は明治維新、建軍から大東亜戦争までに関する日本で唯一の戦争博物館です。

「戦争博物館」の貴重な資料を永久に保存するとともに、更なる収集・調査・研究を行うこと、それら資料を公開・活用することにより、多くの歴史の真実を伝えます。

(同館ホームページより)

栃木県那須郡那須町高久乙2725

ラベンダー注:戦争を正当化する国粋主義的な色合いが強い施設のようです。

東海地方

<愛知県>

1931年から1945年まで15年間続いたアジア・太平洋戦争が終わって70年以上の歳月が過ぎ、人々の記憶は薄れ、戦争体験者も大変少なくなりました。

しかし、あの戦争は、アジアで2000万人、日本で310万人の命が犠牲になった20世紀最大の出来事で、日本国民が決して忘れてはならない、いわば負の遺産です。「ピースあいち」は、あの戦争を忘れないように資料を集め、記憶をつなぎ、それらを展示している資料館です。後世の人たちがあの戦争から教訓を学び、二度と再び戦争をしないように、平和のために行動するきっかけとなるように願って運営しています。

(同館ホームページより)

(住所)名古屋市名東区よもぎ台2-820

「愛知・名古屋 戦争に関する資料館」は、県民の皆様から寄せられた、戦争に関する実物資料の展示を行うことにより、戦争体験を次の世代に引継ぎ、戦争の残した教訓や平和の大切さを県民が学ぶことにより、平和を希求する豊かな心を育み、平和な社会の発展に寄与することを目的としています。

https://www.pref.aichi.jp/kenmin-soumu/chosakai

(同館ホームページより)

(住所)名古屋市名東区よもぎ台2-820

<岐阜県>

生々しい戦争の爪跡が残された展示品をできるだけ多くの方に見てもらい、過去の記憶を風化させることなく平和への願いを新たにするきっかけになればと設置されました。各方面の協力により、「岐阜空襲」当時を色濃く残す品物の数々を集め、展示されています。

https://gakuen.gifu-net.ed.jp/~contents/tyu_shyakai/jinbutu/sensou/siryousitu.htm

(同館ホームページより)

(住所)岐阜市橋本町1-10-23 ハートフルスクエアーG(2F)

<静岡県>

静岡平和資料センターは「日本国憲法」と「静岡平和都市宣言」を基本理念とする平和を考えるための資料センターです。

センターを運営しているのは『静岡平和資料館をつくる会』です。会員の会費と有志からの寄付、そして静岡市から助成を得て、市民のボランティアで活動しています。

『静岡平和資料館をつくる会』は、1970年代からの、空襲による悲惨な体験を埋もれさせてはならないという市民有志の運動に源流を持ちます。

(同館ホームページより)

(住所)静岡市葵区伝馬町10-25 中央ビル90 2階

三重県遺族会では、我が国の平和と繁栄を信じて、幾多の国難に殉じ、我が郷土三重の地を再び踏むことのなかった戦没者を忘れず、そしてそれを引き起こす「戦争」を二度と繰り返さないよう願いを込め、戦争当時の資料、情報を収集しています。

また、三重県遺族会館内で、それらの資料の一部を閲覧できるように、三重平和祈念館を設置しています。まだまだ収集不足であり、収集したものを展示するスペースも小さいですが、ご覧くだされば光栄でございます。

https://mie-izokukai.com/heiwa

(同館ホームページより)

(住所)三重県津市広明町367番地 三重県遺族会館内

北信越地方

<山梨県>

<目的と活動>

1.甲府空襲、甲府連隊など15年戦争に関わる資料を収集・保存・

展示して、戦争の事実と実相を次世代に伝えていく。

2.平和・民権・自由主義を貫いた石橋湛山の生涯と思想を紹介する。

3.私の展示コーナーなど市民参加型の運営を重視する。

4.平和憲法の意義、戦争と平和に関する情報を発信・交流する

センターとしての役割を果たす。

(同館ホームページより)

(住所)山梨県甲府市朝気1-1-30

<新潟県>

長岡空襲の惨状を伝えるさまざまな資料を展示し、平和の尊さを次世代に伝える資料館です。

燃え上がる炎の中を逃げ惑い、血のにじむ思いで戦後を生き抜いてきた空襲体験者は高齢化し、いまや市民の多くが戦後生まれの世代となりました。

いま、豊かさと活気にあふれた長岡のまちで、私たちは平和をあたりまえのこととして暮らしています。しかし、世界にはいまだに戦禍に苦しむ人々が絶えません。こうしたことをよその国のことと考えずに、地球市民として平和を願いながら、関心を寄せていくことが、今を生きる私たちに求められています。

平成15年7月、長岡空襲の惨禍を記録・保存し、伝えていくため、長岡戦災資料館を開設しました。

ここは、長岡空襲を語り継いでいくための市民活動の場です。長岡空襲を体験された市民と、戦争を知らずに育った戦後世代の市民とが、それぞれに力を出し合い、平和のために一緒になって活動し、次の世代に平和の尊さを伝えていきます。

https://nagaoka-navi.or.jp/spot/42094

(「長岡観光ナビ」ホームページより)

(住所)新潟県長岡市城内町2-6-17 (移転予定あり)

<長野県>

全国で唯一の満蒙開拓に特化した記念館として、満蒙開拓の史実を通じて、戦争の悲惨さ、平和の尊さを語り継ぎ、未来の平和に向けて発信していく、その当記念館の目標とするところは、これからもぶれること取り組んでいく所存です。

https://www.manmoukinenkan.com

(同館ホームページより)

(住所)長野県下伊那郡阿智村駒場711-10

<福井県>

福井県平和祈念館は、戦争の悲惨さを後世に語り継ぎ、世界の恒久平和を祈念する拠点として、平成19年4月に国の助成を受け福井県遺族連合会によって建設されました。祈念館には主として下記の2室があります。

(1)展示室

鯖江36連隊の戦跡をあらわす写真や遺品。(国、兵士あるいは妻などからの寄稿文集等)

展示品は旧将校集会所跡地に建てられた三六武道館に保管されていたものに全国に散らばる36連隊兵士の遺族からの寄贈によるもの。

(2)研修室

福井県遺族連合会の歩みを示す物のほか戦没者遺児による慰霊友好親善事業および遺骨収集事業参加者の活動記録写真等が展示してあります。

https://www.city.sabae.fukui.jp/kenko_fukushi/ShakaiFuku202101.html

(鯖江市ホームページより)

(住所)福井県鯖江市水落町1丁目8 福井県嶺北忠霊場境内

近畿地方

<大阪府>

大阪空襲の犠牲者を追悼し、平和を祈念するとともに、空襲を中心に大阪の人々の戦争体験に関する情報及び資料の収集、保存、展示等を通じて、戦争の悲惨さ及び平和の尊さを次の世代に伝え、平和を願う豊かな心を育み、もって世界の平和に貢献する。

(同館ホームページ「法人概要」より)

(同館ホームページより)(太字等はラベンダーによる)

(住所)大阪市中央区大阪城2番1号

<京都府>

人類は20世紀において、2度におよぶ世界大戦を経験し、幾千万もの命を失いました。しかし、地域紛争は今なお絶えることなく、多くの人々が生存の危機にさらされています。また飢えや貧困、人権抑圧や環境破壊など、人類が共同して解決すべき問題も、多様な形で浮上してきています。人間の可能性が豊かに花開く平和な社会の実現に向けて努力することが求められています。

立命館大学国際平和ミュージアムは、平和創造の面において大学が果たすべき社会的責任を自覚し、平和創造の主体者を育むために設立されました。

(同館ホームページより)

(住所)京都市北区等持院北町56-1

昭和20年(1945)10月7日、引き揚げ第一船「雲仙丸」が入港してから、13年間にわたり66万人の引揚者を温かく迎えたまち舞鶴。戦後の第一歩をしるした新たな出発点として「戦後復興のふるさと」ともいえる地となりました。

舞鶴引揚記念館は、引き揚げやシベリア抑留を後世に継承し、平和の尊さを広く発信する施設として、全国の体験者や関係者、舞鶴市民の皆様のご支援ご協力により昭和63年4月に開館しました。戦争を知らない世代が多くなり、引き揚げの歴史も徐々に風化しつつある今、歴史を知りよりよい未来を創造するために役立つ拠点として、舞鶴引揚記念館の果たす役割はますます重要になっています。

平成27年9月には、若い世代にも分かりやすく共感できる展示への改修や環境整備などを進め、リニューアルオープンしました。また、平成27年10月10日には収蔵資料のうち570点がユネスコ世界記憶遺産に登録されました。

今後も、「平和の尊さ・平和への祈り」を世界へそして未来へと発信し続けていきます。

(同館ホームページより)

(住所)京都府舞鶴市字平1584番地 引揚記念公園内

<兵庫県>

日本は回りを海に囲まれた国です。その上資源の少ない国土ですので、食料品から石油燃料、 鉄の原料など、さまざまな物資を外国から輸入して経済を維持しています。

1941年から1945年にかけて、日本がアメリカ・イギリス・オランダ・中国など、世界の多くの国と戦った第二次世界大戦は、こうした認識を忘れた無謀な戦争だったのです。

このためたくさんの船が、戦争の犠牲になりました。

下記は戦争が終わった時政府が発表した被害の総数です。

| 官・民一般汽船 | 3,575隻 |

|---|---|

| 機帆船 | 2,070隻 |

| 漁船 | 1,595隻 |

| 合計 | 7,240隻 |

この資料館には、これらの船の在りし日の写真を展示しております。

あの戦争は何のためのものだったか、そういった反省を含めて平和について考える場所となっております。

(同館ホームページより)

(住所)神戸市中央区海岸通3-1-6 全日本海員組合関西地方支部内

<滋賀県>

この祈念館の第一の使命は、県民のみなさまから寄せられた数多くの資料やその価値を、次の時代につないでゆくことです。先の大戦が年々遠い過去のできごとになりつつありますが、今日では戦争はかたちを変えて、依然としてわたしたちの生活に入りこんできます。その意味では、戦争を知らない世代の人たちが、戦争体験者の資料や語りをとおして、戦争で亡くなった人びとやその家族に思いをいたし、みずからの生活をふり返ることはとても大切なことだと思います。

本祈念館は、こうした使命を実現するために、県民のみなさまの学習活動や創作活動を支援する、さまざまな事業を実施してきました。

開館して10年が過ぎ、戦争体験者の高齢化や減少および平和学習へのニーズの高まりなどの社会情勢の変化により、本祈念館の担うべき役割はさらに重要になっています。こうした時代に適合した平和祈念館となるため、展示の魅力向上、機能の充実を図り、戦争体験者証言や館蔵資料などの貴重な「モノと記憶」をデジタルアーカイブ化するなど、県民のみなさまに満足していただき、平和の意識を醸成する場となるよう努めてまいります。

(滋賀県ホームページより)

(住所)滋賀県東近江市下中野町431番地

中国・四国地方

<広島県>

大久野島では、1929 年から終戦まで陸軍の毒ガス工場が設置され、毒ガスを製造していました。1932 年頃からは秘密の島として、地図からも消されていました。

毒ガス製造による被害や戦争の実態を多くの人に知っていただき、悲惨な歴史を繰り返さないよう、毒ガスに関する資料を展示しています。

https://www.city.takehara.lg.jp/material/files/group/6/p1-4ookunoshimaisekimeguri.pdf

(竹原市ホームページより)

(住所)広島県竹原市忠海町大久野島5491

ホロコースト記念館は、戦後50年の節目にあたる1995年6月、日本で最初のホロコースト教育センターとして開設され、2007年10月にはスペースを拡張した新館が建てられました。第2次世界大戦中のヨーロッパで、ただユダヤ人であるという理由だけで差別と迫害を受け、ガス室などで600万の生命が奪われました。その中には150万の子どもたちがいたと言われます。記念館では、ホロコーストの事実、特に当時の子どもたちの姿を通して、その真実を学びます。

展示室には、世界40ヶ国から寄贈された遺品や写真の展示、収容所のジオラマ、犠牲になった子どもの靴やオットー・フランク氏のタイプライターなど貴重な品々が展示されています。ホールでは映像を、ライブラリーや子ども部屋では絵本や書籍を視聴閲覧できます。また野外には、ベルギーの園芸家がアンネを偲んで作った「アンネの形見」と名付けられたバラや、アムステルダムのアンネの隠れ家から見えたというマロニエの木の2世が植えられています。

https://www.hecjpn.org/index.html

(同館ホームページより)

(住所)広島県福山市御幸町中津原815

大和ミュージアムの展示は決して面白いだけの簡単なモノではありません。技術・戦争・平和、こういった重い内容を持ったテーマと真剣に取り組んでいるのです。

最初の来館では10分の1戦艦大和を見て、ワー凄い!と思うだけでも良いのです。しかし、何度も大和ミュージアムに来るうちに、更に多くの事柄に深く興味を持って頂くことが大和ミュージアムの願いでもあるのです。

(同館ホームページより)

(住所)「大和ミュージアム」は、リニューアル工事のため、2025年2月17日から2026年3月末まで休館しております。休館中は、「大和ミュージアムサテライト」(場所:ビューポートくれ / 呉市中通1丁目1-2)にて展示を行っております。

<山口県>

回天のこころ、隊員たちの思いを引き継ぎ「平和」を未来に…

Don’t forget the wishes of the Pilot Sacrificed with the Torpedoes;Create a Peaceful Future

https://www.city.shunan.lg.jp/site/kaiten

(同館ホームページより)

(住所)周南市大津島1960

<岡山県>

岡山空襲に関する資料や写真をはじめ、アメリカ軍が作成した文書や写真、空襲を体験された方々の証言などを展示し、岡山空襲がどのように行われ、どういうものであったのかを紹介しています。

https://www.city.okayama.jp/okayama-city-museum/0000022330.html

(岡山市ホームページより)

(住所)周南市大津島1960

<香川県>

戦前の高松から始まり、空襲、終戦、復興、平和への取組みへと至る展示を見学することで、歴史の時間の流れを学ぶとともに、未来の平和を考えるきっかけを作ることができる記念館です。

(同館ホームページより)

(住所)高松市松島町一丁目15番1号 たかまつミライエ5階

九州地方

碓井図書館との複合施設として平和と人権をテーマに平成8年に開館しました。常設展では武富登巳男さんが収集したアジア太平洋戦争の資料をベースに、地元をはじめ全国から寄せられた歴史資料をもとにさまざまな人々が体験した戦争の記録を展示しています。

https://www.city.kama.lg.jp/soshiki/27/2935.html

(同館ホームページより)

(住所)福岡県嘉麻市上臼井767

かつてこの地には、旧陸軍が東洋一を誇った大刀洗飛行場を中心とする一大軍都が存在し、歴史的な役割を果たしながら大きく発展していきます。 しかし、昭和20年(1945年)3月、米軍の大空襲により壊滅的な被害を受け、民間人を含む、多くの尊い命が失われました。

また、この飛行場は特攻隊の中継基地として、多くの若き特攻隊員たちの出撃を見送った場所でもあります。

このような多くの尊い犠牲のうえに現在の平和と繁栄があることを深く感謝し、この筑前町立大刀洗平和記念館は「平和への情報発信基地」として、 平和へのメッセージを発信し続けます。

ぜひご来館いただき、心身で平和の大切さを感じとってください。

(同館ホームページより)

(住所)福岡県朝倉郡筑前町高田2561−1

<大分県>

戦後70年以上が経過した現在、戦争があったことすら知らない若者たちも少なくない時代になっています。

宇佐には、かつての戦争により多くの命が犠牲になったことをはじめ、歴史を今に伝える遺構が数多く現存しています。私たちには、この「我がまちも戦場であった」歴史を後世に伝えていく責務があります。

宇佐市平和ミュージアム(仮称)は、資料館と遺構群で構成し、近現代における戦争の歴史を明らかにするとともに、多くの人々に「平和の大切さと命の尊さ」について考える機会を提供することを目的としています。

(同館ホームページより)

(住所)大分県宇佐市大字上田1030番地の1

<長崎県>

太平洋戦争の終結(昭和20年8月15日)に伴い、海外から約629万人の日本人が引揚げ、このうち佐世保引揚援護局があった本市浦頭には1,396,468人(佐世保引揚援護局公表)が上陸されました。

佐世保市では、本市浦頭に引き揚げられた人々の足跡を郷土の歴史的遺産として後世に伝え、恒久平和を祈念するため、浦頭引揚記念資料館を運営しています。

https://www.city.sasebo.lg.jp/siminseikatu/simian/uragashira.html

(佐世保市ホームページより)

(住所)佐世保市針尾北町824番地(浦頭引揚記念平和公園内)

<宮崎県>

宮崎県平和祈念資料展示室は、戦没者のご遺族など戦争を体験された方々の御労苦を伝える数多くの資料などを通して、戦争の悲惨さや平和の尊さについて考えていただく場です。

(同館ホームページより)

(住所)宮崎市末広1丁目5番19号、宮崎県遺族会館1階

<熊本県>

2018年8月「山の中の海軍の町 にしき ひみつ基地ミュージアム」は、太平洋戦争中に海軍が使用していた「人吉海軍航空基地」の跡地に開館しました。戦後70年以上が経過し、世紀も跨いだ今、なぜ資料館を新設したのか。

そこには地元の方々と錦町との思いを繋いだストーリーがありました。

1945年8月15日、玉音放送をもって終戦を知らされた日本はそこから戦後の復興の一途を辿ります。例に漏れず、この地域も多くの方が日常を取り戻すために懸命に生きました。想像を絶する食糧難を耐え忍び、迎えた高度経済成長の中で、この地域に残る多くの戦争遺跡の存在は現代の生活の中に身を潜めました。

2015年、戦後70年が経ち戦時中の記憶が薄れ行く中、『人吉海軍航空隊を顕彰する有志の会』により発見された資料をもとに進められた現地調査で、「ただの防空壕」だと思われていた地下壕が「海軍が建設した大規模な施設跡」であることが白日の元となりました。そしてその翌年、この基地跡を「平和を考える機会にしてほしい」という思いと共に、私費を投じた資料及び調査結果を全て錦町役場へ提供してくださいました。

これを受けた錦町はその思いをそのまま引き継ぎ、2018年、当ミュージアムを開館する運びとなりました。

このページは、来館時の学びをさらに深めるために「人吉海軍航空基地」の歴史を掲載しています。当地だけの点の歴史ではなく、「大日本帝国」や「世界大戦」という大きな流れの中で九州の一地方に現れた出来事として、「多角的に歴史をみる」きっかけとなることを願います。そして、様々な視点から「平和」とは何か、「戦争」とは何かを考え、「歴史からの学び」を未来に生かすことこそ、この資料館設立に携わった全ての者が願ってやまないことです。

(同館ホームページより)

(住所)熊本県球磨郡錦町木上西2-107

<鹿児島県>

昭和18年夏から19年末にかけて吹上浜に建設されたのが、陸軍最後の特攻基地「万世(ばんせい)飛行場」。

この飛行場はわずか4ヶ月しか使われませんでしたが、17歳の少年飛行兵を含め200人近い特攻隊員が“祖国のため”を合言葉に、ここから沖縄の空へと飛び立っていきました。

「万世飛行場」跡地に、恒久の平和を祈念するよう建てられたのが当祈念館です。館内には、吹上浜沖から引き揚げられた、日本にただ一機の「零式水上偵察機」や、死を間近に控えた隊員たちが肉親・愛する人達へ宛てた最期のメッセージ、“至純の心”を綴った「血書」、遺品、遺影などを多数展示しています。

(南さつま観光協会ホームページより)

(住所)鹿児島県南さつま市加世田高橋1955-3

<沖縄県>

ひめゆり平和祈念資料館は、戦争の悲惨さや平和の大切さを後世に語り継ぐために、1989年6月23日に開館した。ひめゆり学徒の遺品、写真、生存者の証言映像、南風原の陸軍病院壕の一部や伊原第三外科壕内部を再現したジオラマなどを見ることができる。

ひめゆりの塔や資料館には、現在も多くの人が訪れ、平和への祈りを捧げている。

(同館ホームページより)

(住所)沖縄県糸満市字伊原671-1(ひめゆりの塔敷地内)

昭和19(1944)年8月21日、800人余学童を含む約1800人を乗せ那覇港を出航した学童疎開船対馬丸は、翌22日の夜、鹿児島県悪石島付近で米潜水艦ボーフィン号の魚雷攻撃を受け、撃沈されました。このとき、学童780人を含む1484人(平成30(2018)年8月22日までの氏名判明者)が一瞬のうちに帰らぬ人となりました。

この年7月から翌20年3月の最後の疎開までに、沖縄から出航した延べ187隻の疎開船(乗船者約8万人)のうち、一度にこれほど多くの子どもたちや民間人が犠牲になったのは対馬丸をおいて他にはないといわれております。

対馬丸が撃沈されて70年あまりの歳月がたち、語り継ぐ人たちも大変少なくなっております。わたしたちは、この歴史的事実を共有し、未来に正しく伝え継ぐことが必要だと考え、平成16年(2004)年対馬丸記念会を建設しました。

今でも世界の多くの地域で戦争や紛争が絶えず、多くの子どもたちや民間人が犠牲になっております。平和な日本だからこそ、対馬丸記念会をとおして、戦争と平和、命の尊さについて子どもたちと大人の皆さまが共に考えてほしいと思います。

無念にも尊い命を失った子どもたちに代わり、記念館がいつも子どもたちの元気な声で賑わい、夢と希望にあふれ、人が幸せに生きていくことの意味を問い直す空間になればと願っております。

https://www.tsushimamaru.or.jp

(同館ホームページより)

(住所)沖縄県那覇市若狭1丁目25番37号

沖縄は本土防衛最後の砦として、日本の中で唯一住民を巻き込んだ地上戦が行われた場所です。日本海軍沖縄方面部隊を指揮する「海軍司令部基地」として構築されたこの壕は、激しい戦闘の末、日本海軍が組織的戦闘の終焉を迎えた場所で、ほぼ当時のまま残されている貴重な施設となっています。

当施設では平和学習のプログラムをつくり、講話・ガイド・ワークシート等 (無料) 教育旅行の受け入れをおこなっています。沖縄県民によって建立された「慰霊塔」の歴史、当時の遺留品の展示や戦争の歴史を学ぶ「資料館」は、改めて戦争の愚かさと平和のありがたさが実感できます。

(同館ホームページより)

(住所)沖縄県豊見城市字豊見城236番地

以上でございます。

今後も継続して、学んでいきたいと思います。

そして、

戦没者の御霊の平安とご遺族の皆様のご多幸を心よりお祈りいたします。

ラベンダーさん、お久しぶりです。

瑠璃のひかりです。

全国の施設のご案内をありがとうございます。

思ったよりもたくさんあるんですね。

それほど、全国各地に多くの犠牲があったということでしょうか。

私が行ったことがあるのは、東京都慰霊堂です。

偶然散策していたら発見して、見学しました。

信じられないほど多くの民間人が犠牲になったことに、

改めてショックをうけました。

日本国内だけでなく、未だに日本に戻ってこられない遺骨がたくさん存在しています。

戦争の負の影響は到底消し去ることが出来ないと思い知らされます。

瑠璃のひかりさん

お久しぶりです。

マコムロ問題がなかなか進まないですが、今後は定期的にマコムロ問題やりたいと思ってます。

>戦争の負の影響は到底消し去ることが出来ないと思い知らされます

同感です。まったく同感です。

今後ともよろしくお願いいたします。

ラベンダーさん、暑すぎてコメント遅くなりました。詳しい案内をありがとうございます。モンゴル抑留の記事も興味深く読みました。

長崎の原爆投下は全く理解し難いものでした。あれだけの広島被害を目の当たりにしながら、再度とは!その後、それぞれ型が違うことを知りましたが。NM州ロスアラモスの博物館を訪れた際、リトルボーイとファットマンのレプリカを見ただけでなく、広島投下前に州内の砂漠で地下実験をしていたことがわかり、心底ショックを受けました。

ある年の広島原爆投下の日、アメリカにてテレビニュースを見ると、原爆投下に触れ、日本においては被爆者救済に未だ差別がある(国籍だったと思う)と、批判していました。今で言う、どの何とかが〜です。でも、差別は事実でしょう。

一方、どちらかというと保守的なアメリカ人友人に、原爆は酷いことだった、 正当化できないと言われたこともあります。個人の良心がかき消されてしまう、それも戦争の恐ろしさです。

この夏、家族で話したのは、国としての加害の側面。戦前の対外政策、他にとれる道はなかったのか。思想の背景等です。国民は翻弄されるしかなかったのだろうか。子どもの教育が滞ったことは、後々影響大きかったと思っています。

さて、風光明媚なニューメキシコ州にて、ロスアラモスの他、プエブロと呼ばれるネイティブアメリカンの伝統的な住居を見学したとき、案内してくれた若者が何ともやるせない表情をしていました。今思い出すにつけ、日本の若者が観光の切売しながら低賃金で生きる事にならないだろうかと暗い気持ちになります。

甲斐犬さん こんにちは

核爆弾を使用することがありえないのはいうまでもありません。

たぶん、

あの当時、原爆を実戦使用することに、国際政治的な意味があったと思います。

自分たちが最強であることを見せつけるという意味で。

今でも、そういう人命軽視体質がありますよね。

個人的には、気分が悪くなることが多いです。

貴重なお話、ありがとうございます。

またよろしくお願いいたします。